“保联”徽章见证民族保险业的崛起。

施特劳斯的《诗经》译本向欧洲读者展示了古代中国人民的生活、宗教以及文化等方面的概貌。

这件旗袍的每一针都蕴含着手工艺人的精湛技艺与无限匠心。

《十二生肖系列》展品承载着中华传统文化特有的生肖民俗文化。

有故事的校钟、钱学森求学时的老试卷、古代著名建筑模型、感受文人风雅气韵的茶盏、敦煌遗书、第十届奥运会门票、《诗经》德语全译本、全英文《中国医史》……想要一睹让人怦然心动的藏品真容,打卡申城高校的博物馆和校史馆就可以实现!

一个博物馆就是一所大学校。而大学中的博物馆与校史馆,则恰似各校历史文化与精神的生动映照。在这些校园宝藏中,究竟哪些藏品深受同学们的喜爱?它们又蕴含着怎样独特的魅力,能让同学们不吝真情为其“代言”?且让我们一同聆听来自校园一线的热情推荐,探寻那些藏品背后的故事。

上海财经大学商学博物馆:

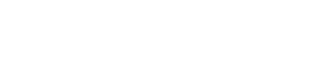

“保联”徽章为民族工商业发展“保驾护航”

在上海财经大学商学博物馆保险馆所展示的“保联”徽章,呈长方形,铸于1939年。正面为手执火炬图案(“保联”的会徽标志),左下角为“保联”字样;背面有“第二届征求会员大会优胜纪念”“上海市保险业业余联谊会谨赠”“民国二十八年三月”字样。

博物馆老师告诉记者,“保联”是上海市保险业业余联谊会的简称,它是中共上海地下党领导下的广泛团结保险业职工和中上层人士的进步群众团体。为征求会员、筹募经费,“保联”每年组织一次征求运动,各公司的联络干事在征求运动中以公司为单位开展竞赛活动。“保联”以“联络感情,交换知识,调剂业余生活,促进保险业之发展”为宗旨,各届理事、监事由业界各阶层代表担任,名誉理事由业界上层担任,利于推进统一战线工作;通过文体娱乐活动打开工作局面,如“保联剧团”参加慈善公演,将售票所得交新四军。其学术部举办多种讲座、研究班等,提高会员业务水平,团结各阶层群众。此外,它也是中共地下党秘密工作联络站点,培育了一批金融保险类人才,为新中国经济工作作出贡献。

博物馆老师表示,上海作为近百年来重要的经济港口,是中国现代保险业的中心。发端于上海的“保联”见证了民族保险业的崛起,也为民族工商业的发展“保驾护航”;而上海财经大学是国内历史上第一家开设保险系的大学,培养了诸多保险和商业人才,也为国家的经济建设提供了保障。徽章虽小,却承载着中华民族为民族独立、行业发展所付出的艰辛努力,也象征着中华民族团结、奋进与担当精神。它指引激励着每一个人在艰难时局中为正义发声、为家国拼搏,这种精神跨越时空,感召着当下的我们面对生活学习的困难时也要勇往直前、携手共进。

上海外国语大学世界语言博物馆:

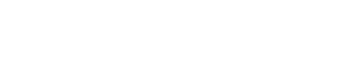

《诗经》德语全译本架起东西方文化交流的桥梁

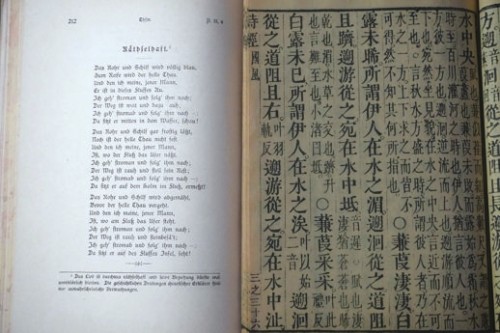

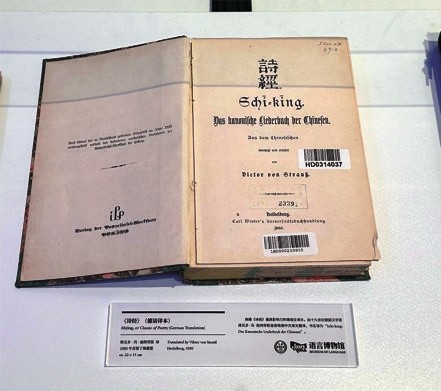

上海外国语大学世界语言博物馆藏有施特劳斯的《诗经》德语全译本,该版本为1880年德国海德堡首版,与《诗经》的清代刻本一同展出。

《诗经》是中国最早的诗歌总集,收录西周初年至春秋中叶诗305首,奠定中国文学的诗歌传统。19世纪德国汉学家维克多·冯·施特劳斯(Victor von Strauβ)所翻译的全译本是历史上第一个、也是19世纪唯一以中文原文为母本的德文《诗经》全译本。

上外世界语博物馆老师介绍说,该译本在题旨解读等方面的准确性远胜于同时期的其他译本,并兼顾了德语读者的诗艺传统,在忠于原文的基础上不乏创造性的翻译,堪称西译儒经史上的璀璨明珠。从文化传播角度来看,施特劳斯的《诗经》译本向欧洲读者展示了古代中国人民的生活、国家政体、宗教以及文化等方面的概貌,具有极高的文化和史料价值。

上外世界语博物馆老师告诉记者,该藏品自展出以来就受到学生的广泛关注与喜爱,更有不少鲜活的面孔付诸行动,为《诗经》德译本绽放光彩添砖加瓦。每当走进语博馆第三展区时,讲解部的志愿者都会用生动细致的语言向参观团队重点介绍,展现《诗经》翻译在对中国形象的建构与传播、东西方文化的交流互鉴以及国际汉学的发展做出的贡献。而展陈教育部的同学则为藏品撰写科普文章,探寻《诗经》德语全译本的前世今生,挖掘藏品重要的文化价值。还有留学生志愿者与讲解部志愿者一起,为展品拍摄中德双语讲解视频,力求将《诗经》德译本的故事讲述给更多求知的心灵,推广向更加绚丽的世界舞台。学生的欣赏与付出也让藏品在新时代焕发新生,让百年前的文字变得和蔼可亲、平易近人,这正是上外世界语言博物馆展陈世界面貌,促进文明交流互鉴的宗旨的体现。

上外学生、讲解志愿者刘姝含表示,每次讲解《诗经》德语全译本,都会被这部跨越时空的翻译作品深深打动,“施特劳斯的翻译不仅仅是语言的转换,更是文化和思想的交流。他耗时七年,深入研究中文原文,力求在忠实原文的基础上,兼顾德语的文学传统,这种敬业精神和对文化交流的尊重让我肃然起敬。”

上海大学博物馆:

三蓝贴绣长袖旗袍体现中华传统文化之美

上海大学博物馆以海派文化为特色,其中一件三蓝贴绣长袖旗袍就是最好的代表。该藏品为20世纪末服饰,曾为荣智珍女士穿着使用。旗袍整体为立领收腰,长袖微阔,前身无开襟,侧拉链,直下摆,两侧开衩。

荣智珍(1928-2020),荣宗敬长孙女、荣鸿元长女。从小在上海生活读书,20世纪40年代末出国留学。改革开放后,与丈夫朱传榘多次回国访问、讲学,并设立奖学金,开展学术交流。

据博物馆老师介绍,三蓝为清代十分流行的一类面料装饰手法,清早期已有小单元的三蓝缂丝、刺绣等出现在皇室袍服中。发展到清晚期三蓝刺绣已达到巅峰,尤其是女性衣裙中,大量使用三蓝刺绣装饰。有甚者除衣物面料颜色,仅使用深浅不一的蓝色刺绣,纹样多变但颜色典雅统一,整体效果不输多彩刺绣。

这件旗袍的三蓝刺绣以三蓝打籽绣绣片的形式装饰在旗袍胸前、背后以及领袖部位。立领和袖子左右各装饰一只蝴蝶,肩背左右为石榴花果纹样,前胸为两朵牡丹刺绣。旗袍中所用的绣片针法都包括三蓝打籽绣和钉金绣,所用的花卉瓜果和蝴蝶图案相映成趣,很可能是从同一件清末服饰中裁剪移植而来。

据介绍,不少学生和观众都会慕名前来观赏,而为这件旗袍的精工所折服,“可以看到这件旗袍的刺绣部分极为精致细腻,每一针都蕴含着手工艺人的精湛技艺与无限匠心。刺绣样式传统而典雅,图案生动,色彩丰富,有富贵吉祥的牡丹花,它们相互映衬,构成了一幅幅美丽的画卷。”学生都表示,这不仅是一件衣物,更是中华传统文化的载体,体现了中华传统文化之美,让人在欣赏中感受到浓厚的文化底蕴和艺术魅力。

上海理工大学机械艺术博物馆:

《十二生肖系列》结合传统与现代

《十二生肖系列》的艺术作品创作于2019年,艺术设计灵感来源于中国悠久的生肖民俗文化。上海理工大学机械艺术博物馆馆藏的十二件机械艺术作品拥有天马行空的卡通造型,设计中运用木工技艺和机械结构设计,使装置实现预设的动作,带动“角色”进行情境表演,营造出有趣、幽默、颇具“生命”感的生肖形象。

这一系列作品设计为手动机械模式,以增强与观众的互动性,将精心设计的机械装置与中国传统元素相结合,在对机械结构的创新中体现出对中华传统文化的传承。博物馆老师告诉记者,展品《十二生肖系列》之所以受到学生的关注与喜爱,主要归因于该展品巧妙地将中国传统生肖文化与现代机械艺术相结合,创作出既富有传统文化底蕴又充满机械感的艺术形象。这种跨学科的创意融合,激发了学生对于传统文化新表达形式的好奇心和探索欲。同时,作为手动机械模式的艺术品,参观者可以通过亲手操作,使十二生肖的机械装置动起来,进行情境表演。这种高度的互动性让学生在参与中感受到乐趣,满足了他们动手实践和探索未知的需求。

《十二生肖系列》展品承载着中华传统文化特有的生肖民俗文化,“我用手轻轻转动摇杆机关,就看到了会动的老鼠、老虎、兔子!它们都很可爱,会做出各种有趣的动作。”民办阳浦小学参观的二年级“小观众”这样说道。“参观这次《十二生肖系列》的展览,这些机械艺术作品不仅技艺精湛,而且创意十足,每一个生肖都被赋予了独特的生命力和个性,让我感受到了传统文化的魅力和活力。”上理附中前来参观的同学说道。

来源:青年报

原文链接:http://www.why.com.cn/epublish/qnb/h5/html5/2025-02/09/content_119_30127.htm?curr=