| 发布时间: 2025-09-30 浏览次数: 0 |

|

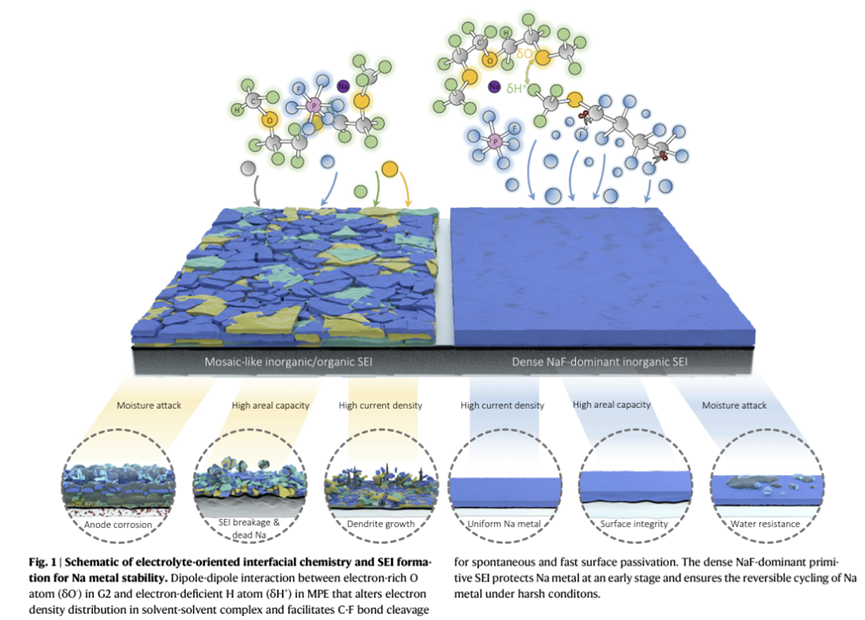

9月29日,上海理工大学窦世学院士、吴超教授团队在《自然·通讯》发表最新研究成果,论文题目为“偶极-偶极相互作用诱导构建用于高功率安时级无负极钠金属电池的致密原始固态电解质界面“(Dipole-dipole interaction-induced dense primitive solid-electrolyte interphase for high-power Ah-level anode-free sodium metal batteries)。该论文的第一作者是上海理工大学与上海大学联培的黄嘉文博士,论文以上海理工大学为第一通讯单位,通讯作者为上海理工大学能源材料科学院的窦世学院士和吴超教授。 无负极钠金属电池因其资源丰富、能量密度高,被视为新一代储能体系的重要候选。然而,其在高倍率、高容量条件下存在枝晶生长、容量快速衰减等问题,严重限制了循环寿命和实际应用。稳定且致密的固态电解质界面(SEI)被认为是实现高性能钠金属电池的关键,但如何在早期阶段快速构建这样的界面仍是重大挑战。

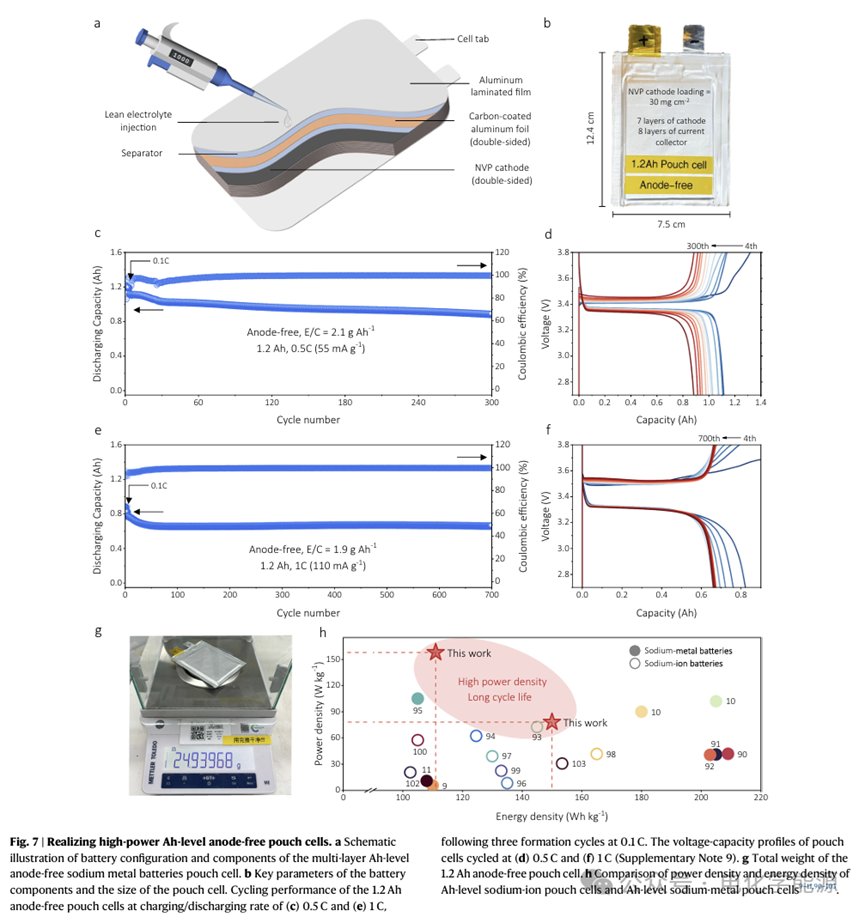

本研究创新性地提出了一种偶极–偶极相互作用驱动的高氟化电解液策略,能够在钠金属表面瞬间形成超致密、以无机组分为主的原始固态电解质界面。这一原始固态电解质界面层可在高电流密度(8 mA cm⁻²)、高面积容量(5 mAh cm⁻²)及含水环境下,有效抑制界面副反应和枝晶生长,实现均匀、稳定的钠沉积/剥离。在严苛条件下,所制备的Ah级无负极软包电池表现出卓越性能:能量密度最高达到 150 Wh kg⁻¹(0.5 C),功率密度最高达到 152 W kg⁻¹,在 1 C 倍率下实现700次循环寿命,性能创同类电池新纪录。 该研究为无负极钠金属电池的电解液设计提供了全新思路,对实现高能量密度、高功率密度及长寿命储能系统具有重要推动作用,未来有望加速钠金属电池的大规模应用。

供稿单位:能源材料科学研究院 |